Февраль 1920 года. Замерзший Днестр. С одной стороны двадцать тысяч человек: солдаты, беженцы, женщины с детьми, больные тифом.

С другой — румынские пулеметы и категорический отказ пропустить. Сзади наступают красные, которые не делают различий между военными и гражданскими.

Впереди находятся союзники, которые вчера обещали помощь, а сегодня специально разбивают лед на реке, чтобы никто не перешел.

В такой ситуации большинство командиров выбирают меньшее из двух зол: либо сдаться преследователям, либо прорываться силой через границу, теряя половину людей. Но русский генерал Николай Бредов был не из большинства. Его решение оказалось настолько неожиданным, что враги просто не поняли, что происходит. А спустя столетие военные историки все еще изучают этот маневр как образец стратегического мышления.

Впрочем, до гениального хода дело еще не дошло. А начиналось всё так...

Одесская мышеловка: когда союзники оказываются хуже врагов

Седьмое февраля 1920 года Одесса пала. Не геройски, не после долгой осады, она просто рухнула, как карточный домик. Белое командование металось между эвакуацией и обороной, корабли набивали кем попало, а те, кому места не хватило, отправлялись в последний поход пешком.

Генерал-лейтенант Николай Бредов получил то, что называется "горячий картофель". Ему поручили вывести сухопутным путем все, что не влезло на пароходы. Задача выглядела просто. Нужно было дойти до Тирасполя, перейти границу Румынии и оказаться в безопасности. Ведь румыны считались союзниками, и переговоры о пропуске войск уже якобы велись.

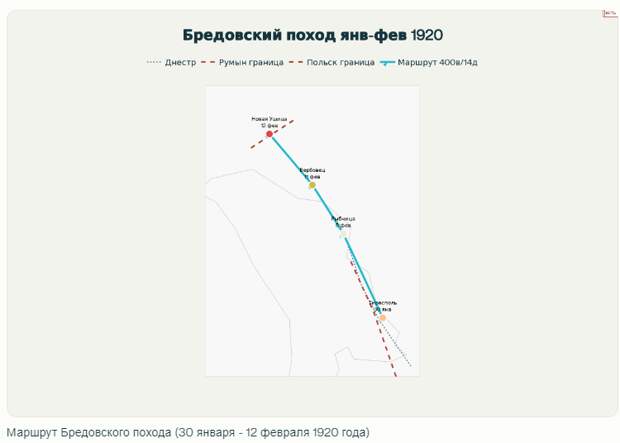

Действительность, впрочем, преподнесла сюрприз. К десятому февраля колонна Бредова, а это почти шестнадцать тысяч военных и еще несколько тысяч гражданских, достигла берегов Днестра. За рекой лежала Бессарабия, совсем недавно принадлежавшая России, а теперь аннексированная румынскими войсками.

Здесь-то и обнаружилась вся подлость ситуации: переговоры о пропуске оказались фикцией. Мало того что румыны не думали впускать беженцев, они приготовились встречать их огнем. Пулеметные расчеты заняли позиции, а лёд на реке в нескольких местах специально взломали, чтобы исключить переправу.

— Обещанных складов продовольствия тоже нет, — доложил начальник штаба полковник Штейфон. — А местные смеются, когда мы пытаемся расплачиваться украинскими карбованцами.

Получилась классическая мышеловка. Сзади нагоняла красная конница Котовского, которая уже контролировала подходы к Тирасполю. Впереди стояли «союзные» румыны с пулеметами. Продовольствия нет. Денег нет. И еще тысячи больных тифом, которых нужно как-то спасать.

Военный совет в штабном вагоне: когда генералы не знают, что делать

Вечером того же дня в вагоне Бредова собрался военный совет. Обстановка была хуже некуда. За окнами маячила масса беженцев, женщин с детьми, раненых, которые ждали решения. Внутри совещались генералы, у которых этого решения не было.

Кто-то из старших командиров высказал то, о чем думали многие:

— Николай Эмильевич, может быть, договоримся с большевиками? В конце концов, гражданские лица не при чем, их стоит сберечь.

Реакция Бредова была мгновенной и жесткой:

— Господа, обстановку вы знаете не хуже меня. Ни продовольствия, ни денежных средств. Румыны ведут себя как враги. Но сдаваться красным, значит обречь на смерть всех офицеров и неизвестность для остальных. Ищем третий вариант!

После ухода генералов Николай Эмильевич остался наедине с картой. Участники похода потом вспоминали: генерал мог заснуть прямо на совещании, зажав в руке пенсне, настолько был измотан. Но в ту ночь он не спал. Изучал карту и искал то, что не приходило в голову врагам.

Варианта было три.

Первый: сдаться красным,

Второй: прорываться в Румынию с боем.

И третий...

Третий был абсолютно безумным. Настолько безумным, что командование болшевиков его просто не рассматривало. Вместо движения на юг, к морю, или на запад, в Румынию, Бредов задумал повернуть на север. К полякам. Через враждебную территорию, зимой, с обозом больных и беженцев.

— Такую авантюру мог придумать только человек с исключительными военными способностями, — запишет позже полковник Штейфон. — У красного командования подобного воображения не хватало.

400 верст против здравого смысла

Утром одиннадцатого февраля идею вынесли на обсуждение высших чинов. Реакция была неожиданной, но все схватились за этот план как за спасательный круг. Альтернативы-то не было.

Нужно было тайно покинуть позиции под Тирасполем и быстрыми маршами уйти от преследования. Вся ставка делалась на эффект неожиданности. Советские части, измотанные штурмом Одессы, нацелились на захват портового города с его богатствами. Никому из большевитских командиров не могло прийти в голову, что противник способен развернуться и двинуться совершенно в обратном направлении — туда, где его появления не ожидали.

Около полуночи двенадцатого февраля началось выступление. Пришлось оставить всю тяжелую технику — бронепоезда подорвали или затопили в Днестре. С собой взяли лишь то, что помещалось на повозки и автомобили.

— Подъем обычно в пять утра, дневной переход в тридцать пять верст, — рассказывал потом артиллерист Душкин. — К вечеру валились с ног от усталости и спали где попало, кто на деревянных лавках в избах, кто на соломе, а кто и на голом полу. Многие приспособились дремать на ходу.

Еду добывали в деревнях — крестьяне делились хлебом, молоком, салом. Горячую пищу готовить было некогда, так как каждую минуту берегли для отдыха. По армии прокатилась эпидемия тифа, в отдельных подразделениях заболел каждый третий солдат. Тем не менее больные продолжали маршировать в общих рядах, днем едва соображая от жара, ночью забываясь тревожным сном.

А советское командование правда не разгадало замысел противника. Большевики по-прежнему считали белых заблокированными у румынской границы и даже не предполагали возможности их организованного движения на север. Расчет Бредова оправдался полностью.

Встреча с поляками: от ружейных дул до "общего врага"

Двадцать четвертого февраля конные разведчики принесли долгожданную весть: обнаружен польский пост. На следующее утро в селе Новая Ушица произошла историческая встреча — русские войска вышли к союзникам.

Зрелище открывалось впечатляющее. Километр за километром тянулись походные колонны: кавалерийские эскадроны, пехотные батальоны, артиллерийские батареи, санитарные повозки. Четыреста верст за две недели через зимнюю стужу, в окружении неприятеля, с двумя тысячами больных и массой беженцев на руках.

Польская сторона отнеслась к гостям настороженно. Уже в первую ночь к Бредову пожаловал бригадный командир с ультиматумом:

— Пан генерал, варшавское командование пока не получило указаний насчет ваших войск. Провианта у нас в обрез. Требуем завтра же переместиться в полосу между нашими позициями и большевистскими.

— Позвольте напомнить, — холодно ответил Бредов, — что у меня двадцать тысяч штыков. Среди моих людей женщины, дети, тяжелобольные. То, что вы называете нейтральной полосой, является зоной боевых действий. Если дело дойдет до принуждения, я готов отстаивать свои права оружием!

Жесткость возымела действие. Через несколько дней к переговорам подключили ротмистра князя Радзивилла, бывшего русского гвардейца:

— Ваше превосходительство, для нас большая честь принимать русский отряд! Большевики — наш общий противник.

Первого марта был подписан договор. Отряду присвоили наименование Отдельной Русской Добровольческой армии. Польша брала обязательства по размещению войск и содействию их возвращению к белым. Оружие формально оставалось за русскими, но подлежало сдаче на хранение в польские арсеналы.

Но польское гостеприимство оказалось специфическим.

Как спасение превратилось в унижение

В официальных документах все выглядело прилично: русские получали статус не военнопленных, а интернированных, им гарантировались строевые занятия, исключались контакты с красными "по идеологическим соображениям". Реальная жизнь оказалась совсем другой.

Лагеря обнесли колючей проволокой, расставили часовых. Любая попытка движения встречала грубый окрик: "Запрещено!" Офицеров изолировали от солдат. Личное оружие изымали без церемоний, порой с применением силы. Строевую подготовку запретили, люди бесцельно слонялись по территории.

— Лагерная жизнь превратилась в непрерывную борьбу по мелочам, — записывал в дневнике Штейфон. — Дело неоднократно было на грани вооруженных инцидентов.

Бытовые условия тоже располагали к депрессии. Бараки были полуподвальные, с земляным полом. На двести человек два окна на торцах. Спали на голых досках без матрасов. Кормили "протухшей свининой с овощами", и когда подъезжала подвода со свиными головами, смрад чувствовался издалека.

И это при том, что поляки воевали против большевиков! Но политическая конъюнктура оказалась сильнее военного братства. Когда Красная армия летом подошла к Варшаве, отношение к русским еще больше ухудшилось. Логика была простая: все русские одинаковые, неважно, белые или красные.

Русские не остались в долгу. В лагере Стшалково ситуация дошла до того, что польский комендант официально жаловался генералу Оссовскому на "неподобающие выражения в адрес польских военнослужащих" и требовал запретить офицерам "именовать поляков (в общем незенцурными словами)".

Крест "За поход генерала Бредова": единственная награда с именем командира

Летом 1920 года судьбу армии решило поражение Красной армии под Варшавой. После разгрома советских войск польское правительство изменило отношение к белогвардейцам. Румыны согласились пропустить бредовцев через свою территорию в Константинополь, откуда началась морская эвакуация в Крым. Успехи поляков против большевиков изменили румынскую позицию.

Двенадцатого августа первые эшелоны отправились из Варшавы через румынскую территорию к черноморским портам. Николай Эмильевич уезжал с первым поездом руководить приемкой войск. Хотя в болгарской Варне жила его семья, от встречи с близкими он отказался:

— Я не вправе оставлять войска, пока не верну их в Россию.

Двадцать четвертого августа первый корабль, отплывший из Константинополя, бросил якорь в Феодосии. Всего из Польши в Крым прибыло двенадцать с половиной тысяч человек. На набережной состоялся парад, который принял сам Врангель.

Но признания Бредов не получил. Врангель отстранил его от командования, возможно, опасаясь излишней самостоятельности генерала. Ведь Отдельная Русская Добровольческая армия имела международную известность, а ее командир был кумиром для своих войск. Такие фигуры всегда беспокоили осторожного Петра Николаевича.

Память о подвиге увековечили особым знаком отличия — крестом "За поход отряда генерала Бредова". Среди всех наград Белого движения эта была уникальной — единственная, где упоминалось имя конкретного военачальника. Оборотную сторону украшала надпись: "Верные долгу".

Сам Николай Эмильевич эвакуировался из Крыма вместе с остатками армии в ноябре 1920 года. Семнадцать лет он прожил в болгарской эмиграции. Работал землемером, чертежником, заведовал приютом для русских инвалидов. В октябре 1944 года его арестовали сотрудники СМЕРШ и передали югославским коллегам. Следы генерала теряются в горном городке Вршац, где власти расправлялись с "врагами народа" без суда и следствия.

Верные долгу

Бредовский поход остался единственным походом Гражданской войны, названным в честь командира. Все остальные, тот же Ледяной, Великий Сибирский, поход дроздовцев, получили географические или символические имена. И это неслучайно.

Николай Бредов сумел сделать то, что казалось невозможным. Из абсолютно безвыходной ситуации он смог найти третий путь. Когда все варианты ведут к провалу, спасение может прийти с неожиданной стороны. Красные ожидали движения белых к морю или в Румынию, но не предполагали поход на север, к полякам. Противник просто не рассчитал этот вариант.

В нашем мире, где часто кажется, что выбора нет, а все дороги ведут в тупик, стоит помнить, что иногда решение лежит там, где его никто не ищет. Не на юг, к морю, не на запад, к союзникам, а в третью сторону, туда, куда здравый смысл идти не велит.

А как думаете вы: есть ли в вашей жизни ситуации, где стоит попробовать "поход Бредова" и двинуться туда, где вас точно не ждут?

Свежие комментарии